ラテラルシンキング研修

テーマ

- すべて

- ラテラルシンキング研修

- ラテラルシンキング社員研修

- ラテラルシンキング新入社員研修

-

コミュニケーション下手にはコンテンツ多様化の影

ラテラルシンキング新入社員研修:教えない新人研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2025-6-4

以下の記事をラジオDJ風に音声コンテンツにしたのはこちら。 ユーザー登録など一切なしで無料ダウンロードできます。 https://user.ultradrive.jp/ticketgate/9ebd407316c90ee74db96360f83d1e27 ここから本題。 ふと、現代社会において、人と人との間のコミュニケーションがどこかぎこちなく、表面的になっているのではないかと感じることがある。雑談が弾まない、相手の考えていることが分からない、あるいはそもそも何を話せばいいのか見当もつかない。こうした「コミュニケーション下手」とも言える状況は、21世紀に入り、特に顕著になってきたように思える。その遠因の一つに、私たちの周りに溢れるコンテンツの爆発的な多様化があるのではないだろうか。 かつて、情報源が限られていた時代には、人々は自然と共通の話題を共有していた。例えば1970年代、家庭にテレビが一台あれば、家族は同じ番組を囲み、翌日には学校や職場でその話題に花を咲かせた。新聞や雑誌も、数少ない情報源として多くの人が目を通し、社会の出来事や流行に対する共通認識が形成されやすかった。

-

新入社員に捧げる成功する社員と残念な社員のたった一つの違い

ラテラルシンキング新入社員研修:教えない新人研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2025-4-5

新入社員に捧げる成功する社員と残念な社員のたった一つの違いについて。 わたし(木村)は、30年ほど侵入社員の研修をご依頼いただいています。 30年もやっていると、成功する社員と残念な社員の違いもわかってきます。 その前に、ディズニーランドに行ったことありますか? ディズニーランドに限らずテーマパークにいったことありますか? このテーマパークで楽しむコツがあります。 ディズニーランドで楽しむコツは、受け入れること。 「あんなの着ぐるみさ」なんて醒めていると、せっかく入場料を払ったのに、ちっとも楽しくないのです。 楽しむためには、世界観を受け入れることです。 世界的に有名な映画俳優のミッキーに会えた! と思い込めば楽しいわけです。 これ、お約束なのです。 ミッキーが着ぐるみだという人だとしても映画館でスパイダーマンやキャプテンアメリカとか観るでしょう。 そんなときも、「あんなのお話しだ」とか「主人公が勝つに決まっている」なんて観るとやっぱり面白くないと思いませんか? お約束なのです。 それでも、着ぐるみだとかなんだと言っている人は、ヤボと呼ばれるのです。

-

2025年の新人研修の傾向、タイパが影響で長文読解できない

ラテラルシンキング新入社員研修:教えない新人研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2025-3-6

2025年の新人研修に臨んで、2024年の新人研修で見かけた傾向について考えたことです。 新人研修では、日報などビジネス文章を書く練習をします。ところが、長文の報告書が書けない傾向にあります。 とりわけコロナ禍の頃からか、新人の報告書は短文が目立っています。短文そのものはビジネス文書として好ましいのですが、内容の薄さに問題があります。 「面白かった」とか「楽しかったとか」まるで小学校低学年の感想文かと見間違うような報告書までも見かけます。 研修の目的からすると この新人に報告書を書いてもらう理由は、将来現場に配属された時の説明に困らないよう練習の目的もあるわけです。 ところが、短文の報告書に目を通しているうち、スマホが原因? SNSの絵文字や短文ばかりだからとよくある、みんなスマホが悪いというところに落ち着きそうでした。 でも、同僚の講師と話していて、それは読書が足りないのではないかという結論になりました。 なるほど。本という長文に触れる機会が少ないからだと。 つまり、昭和のころの小学生のように、テレビがあってもチャンネル権は親にありました。子どもはアニメを観ていてもいきなりニュースや野球中継に変えられてしまう。なので、本を読むしかなかったのです。そうして読書家になるならないは別として長文に親しんできた。 乱読する経験がなくなったからでは? という仮説は当たらずしも遠からずだと思います。 現在はスマホで動画を見ることが主流ですよね。なので、プライベートにすきな映像を延々と視聴しがち。 テレビ視聴はそうはいかない。すきな番組だけではなく子どもたちに興味がないニュースやらコマーシャルなど入るから。 スマホの動画にもCMは入るけれど、いやなら飛ばしてしまえる。 タイパ・コスパばかり良いこととされているので、おのずと短文に慣れてしまでしょう。 SNSに文章は140字を超えると、長い! と一蹴されてしまいます。 長文を「読まない」が「読めない」に変化して、そのうちに長文を書けなくなります。 なので、新人研修では長文を書くタスクを必ずいれるようにしています。

-

創客営業研究所が実践する教えない授業

ラテラルシンキング新入社員研修:教えない新人研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2024-1-29

「VUCA」と呼ばれる先の見えない時代には対応できません。 経験則や正解が存在した時代から、これからの時代は一変します。 あなたは、すでにいくつかの職業がなくなってしまったことを知っているはず。 昭和時代の「計算士」は、コンピュータの登場でなくなりました。 電話交換手は、自動交換が主流になってなくなりました。 トラベラーズチェックもなくなりました。 時代の変革でなくなったのです。 経験則や正解を教える情報伝達型の研修も全てなくなるとは言いません。 しかし、変わりゆく時代には、自分で情報を取得し考える授業が重要視されるでしょう。 創客営業研究所では、2014年から反転授業を研究しており研修の際に応用しております。 この記事では、生成AIの支援によって教えない授業を説明しています。 ---文章の完全AI執筆は、まだ無理そうなので、一部の編集は人間(木村)によるもの--- イラストはマイクロソフトAIのCopilotに「教えない授業のイラスト」として描いてもらいました。 何も指示しないとアメコミ風のイラストになるので、日本風にと指示するとこのような"少々偏った"イラストを描いてくれます。 しかし、謎のイラストだなぁ。 以下、マイクロソフトAIのCopilotの記事 ---------------------------------------- 教育は、知識を伝え、スキルを磨き、思考を刺激するための手段です。しかし、伝統的な教育システムは、教師が情報を生徒に伝える一方的な形式をとることが多いです。これに対して、「教えない授業」は、生徒自身が主体となり、自分で学び、理解し、解釈することを重視します。 「教えない授業」は、生徒が自分で問題を解決する能力を育てることを目指します。教師は情報を与えるのではなく、生徒が自分で情報を見つけ、分析し、評価するためのガイドとなります。これにより、生徒は自分で考え、批判的に物事を見る能力を養います。 また、「教えない授業」は、生徒が自分自身の学習をコントロールすることを奨励します。生徒は自分の興味や関心に基づいて学習を進めることができ、これにより、学習は単なる義務ではなく、楽しみや探求の一部となります。 しかし、「教えない授業」には課題もあります。すべての生徒が自己指導型の学習に適応できるわけではなく、一部の生徒は従来の指導型の学習を好むかもしれません。また、教師が情報を与えないため、生徒が必要な知識を得られない可能性もあります。 それでも、「教えない授業」は、生徒が自分で考え、学び、成長するための重要な手段です。この方法が、生徒が自分自身の学習をコントロールし、自分の力で問題を解決する能力を育てることに貢献することを期待します。

-

経営者の視点と社員の気付き

ラテラルシンキング新入社員研修:教えない新人研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2023-3-1

経営者の視点と社員の気付きの違いについて。 かれこれ30年以上も昔の話です。 当然のことながら昭和と令和の時代によって働き方に違いはあります。 現在の常識とは違っているでしょう。 その差異を踏まえて、ここでお話するエピソードが、あなたの仕事の参考になるかならないかを取捨選択して読んでください。 私の務める会社では、一週間に2回位、午前中だけ出社する通称「ゴルフおじいさん」がいました。 ゴルフおじさん。 普段は何をやってるかと言えば、他社の人とゴルフです。 当時の私は20代でしたから、おじいさんといっても50代だったのかもしれません。 ゴルフ焼けでしょうか、黒い顔で専用のデスクで新聞やら雑誌を読んで、会社のおエライさんと雑談してお昼を食べて帰るのです。 仕事といえば、これだけです。当時の私から見れば、サボっているようにしか見えません。

-

研修(体験会)参加者向け「FrameVRチュートリアル動画」

ラテラルシンキング新入社員研修:バーチャル研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2022-8-8

「メタバース」という言葉がバズワード的に拡散してからそろそろ1年が経とうとしています。ネット上で言葉の定義や今後の利用シーンについての議論が止む日はありません。 当社でも声をかけていただき、「メタバース体験会」や「モニター研修」を開催しています。 体験会は、FrameVRの機能紹介と操作体験を繰り返しながら複数の仮想空間を練り歩き、最後に感想や意見交換を行う、というものです。 FrameVRの一番の特長は、空間カスタマイズが簡単な操作でできる点にあることから、参加されたメンバのうち一人でも「自身の仮想空間をカスタマイズしてみたい」、「仮想空間で何かのイベントを主催してみたい」と感じてもらえたら、との思いで私(早川)はガイド役を務めています。

-

新人研修で飽きさせないように適切な話題として「情報とはなにか」

ラテラルシンキング新入社員研修:新人研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2022-4-1

満開の桜が話題になるこの頃は、各社はこれから受け入れることになる新人研修の準備に入っています。 新人研修担当者との打合せが増えると春なんだなぁと思います。 新しくお会いする担当者からは、研修でどのような話をしているのかと聴かれます。 社会人としての意識改革の他に、わたしの専門であるIT研修では、情報の扱いについての話もします。 そこで、今回のコラムでは、IT研修の導入でツカミに使っている話題。 「情報」について、お話ししましょう。 情報という言葉について。

-

失敗と認識の共有で新人社員を育てる

ラテラルシンキング新入社員研修:新人研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2022-3-22

1)新入社員研修でお悩みの担当者様 2)失敗と認識の共有で新入社員を育てる研修

-

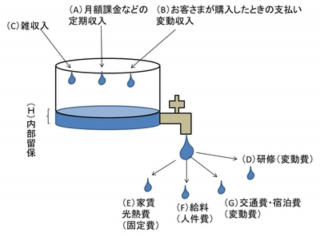

新入社員の給料は誰が払うのか

ラテラルシンキング新入社員研修:新人研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2022-3-15

経営マインド育成研修

-

【動画あり】効果的な仮想空間作りのための要素:FrameVR(FRAME)の音声/オーディオ(前編)

ラテラルシンキング新入社員研修:バーチャル研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2022-3-2

これまで数回に渡りFrameVRの特長について、お伝えしてきました。かんたんに復習するとFrameVRの主な特長は、「完成度が高く、ちょうどよい広さの空間テンプレートが用意されていること」と「仮想空間のカスタマイズがとても簡単にできること」です。 前回のブログ<https://www.soeiken.net/News/view/soeiken/17>では仮想空間カスタマイズの「移動」に注目し、その機能や意味(価値)に触れ、「移動することで会話が生まれる」という仮説を説明しました。 今回は、仮想空間の会話に必須となる「音声/オーディオ」をお伝えします。 先ず、FrameVRの「音」に関連するものはざっくりと以下のものがあります。 ・マイク ・拡声器 ・プライベートゾーン(アセット) ・オーディオ(アセット) ← 今回はコレ! ・ビデオ(アセット) ・画面共有(アセット) ・アバターカメラ ※アセット(英:asset)は資産・財産・資源という意味です。FrameVRをはじめ、多くの仮想空間プラットフォームでは仮想空間を構成する素材やデジタル部品を総称してアセットと呼んでいます。

-

仮想空間における「移動の意味」とFrameVRで行える「移動ストレスの緩和」

ラテラルシンキング新入社員研修:バーチャル研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2022-1-27

リアルのオフィスでは、皆さんはどういうシーンで雑談しますか? もしかしたら在宅ワークが長く続いている人は、リアル雑談を思い出すことすら難しくなってきているかもしれませんね。 私(早川)自身がリアル出勤していた頃のことを思い出すと、外出時の移動中や、社内の別フロアへ歩きながらの雑談が多かったように思います。会議室よりも、何か別のことをしながら(≒歩きながら)、とりとめのない気楽な会話、つまり雑談をしていたかと。 コロナ禍で在宅ワークは浸透しましたが、同時に非公式のコミュニケーション不足の問題や懸念は増えています。最近では雑談の重要性についても多くのメディアで取り上げられています。この創客営業研究所ブログでも課題型研修内での雑談の重要性について触れています。 → 「研修の雑談は暗黙知を醸成するため必要だったと再認識」<https://www.soeiken.net/News/view/soeiken/15> 私はFrameVRを1年以上も活用してきました。結論としてFrameVRは時間と空間を他者と共有するため、コミュニケーションを円滑にするのだなと実感しています。おもな理由は3D空間での「移動」こそが、リアル世界と同じように雑談を促していると感じるからです。

-

現場で使える知恵を身につける教えない研修

ラテラルシンキング新入社員研修:教えない新人研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2021-12-17

創客営業研究所としては、2015年のあたりから、教えない研修を研究していました。 教えないとは、講師が一方的に説明するのではないという意味です。 何も教えなければ混乱するだけです。 効率的に学習しても現場で必要なときに使えなければ意味がありません。 学習効果を高めるための手法を駆使して定着させ、現場で使える「知恵」を醸成する研修が創客営業研究所の願いです。

-

研修の雑談は暗黙知を醸成するため必要だったと再認識

ラテラルシンキング新入社員研修:バーチャル研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2021-12-17

三密(密閉、密集、密着)を避けようという施策によっていろいろと研修に制限が付きました。 リアルに顔を突き合わせた、コミュニケーションができないのです。 コミュニケーションを減らしたことでわかったこともあります。 雑談は、非効率で無駄といわれ続けていました。 しかし、パンデミックにより雑談を禁止されると、思っている以上に雑談が重要だということに、改めて気付かされたのです。 雑談によって暗黙知の交換がなされていたという事実です。 暗黙知は「ポランニーのパラドックス」として研修業界ではよく知られています。 知らない方のために簡単にいうと、 フィーリングやニュアンスは、個人ごとに体感が違うから言葉で表現できないから伝えられない。 そのため、言葉で伝えられることは形式知だけで、言葉で表せない暗黙知は伝えようがないという経験則です。 昔から「言葉にならない美しさ」などといいますよね。 どれだけ美しいのかは人によって違います。 共通体験だけがこうした暗黙知を醸成できます。 暗黙知が共有できると、目配せだけで意思疎通ができます。 バスケットボールやサッカーなど球技をよく見ると、目配せだけで意思疎通しています。 ビジネスの現場でも、暗黙知が共有できて意思疎通がスムースになるとスピードアップできるのです。 暗黙知を醸成するには雑談する雰囲気で研修を計画します。

-

結局、eラーニング研修とオンライン研修はどちらがいいのか

ラテラルシンキング新入社員研修:教えない新人研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2021-12-17

eラーニングってなに?

-

研修でFrameVR(FRAME)を選ぶ理由=仮想空間のカスタマイズが決め手

ラテラルシンキング新入社員研修:バーチャル研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2021-12-9

FrameVRの開発元企業のプロジェクトリーダーは元教師です。FrameVRを使って欲しい相手は教師や講師をはじめ、企業の人事部の研修担当者など人材育成に関わる人たちです。 仮想空間での授業や研修をより効果的に実施・運営したいと願う人たちに対して「自ら、より手軽に、意思を表現できる」場と道具を提供したい。近い将来の人材育成の場になるだろうから。 FrameVRにはそうしたポリシーが貫かれているのです。彼のこれまでの発信内容や提供されてきた空間テンプレートをみればそれは明らかです。 さて、前回までのブログでFrameVRの強みや選択した大きな理由として、「適切なテンプレートが用意されていること」と「空間カスタマイズの余地があること」の2点を挙げました。今回のブログでは空間カスタマイズの余地についてお伝えします。 世の中には仮想空間を構築・カスタマイズできる開発ツール類は様々あります。 その開発ツールの中でもFrameVRは、ノンプログラミングでありながら空間カスタマイズの自由度で一歩リードしています。 以下、ざっくりと、世の中にある「手軽な」仮想空間プラットフォームをカスタマイズの観点で4つに分類してみましょう。 ※高度な技術知識を持っている特定の人たちだけが使える開発ツール類と、アバター関連のカスタマイズ機能に関しては対象から外します。 ◆仮想空間プラットフォームのカスタマイズ4分類 (1)そもそもユーザ(管理者アカウントも含む)は空間をカスタマイズできない(=仮想空間に入り、空間内に予め用意されているツールやオブジェクトを利用するだけ) (2)ユーザ(同上)は空間の「見た目」を少しだけ変更できる(例えば、決められたスペースに画像を貼り付けて、「見た目」を変更する程度) (3)ユーザ(同上)は空間を自由に「デコレーション」できる(ただし、オブジェクトを配置するだけで「見た目」の変更に留まる) (4)ユーザ(同上)は様々なオブジェクトを空間に配置し、さらにオブジェクトに「動作(イベント)」を設定できる(=「見た目」に留まらず、空間内の「動線」もデザインできる) FrameVRは上記(4)に該当します。「見た目」のカスタマイズに留まらず、空間をコンテンツ(伝えたい中身)に近づけるカスタマイズこそが重要なのです。つまり、教育(人材育成)の利用シーンでは、講師が受講者に対し、知識と体験、気づき、ヒント(きっかけ)を与えられるチャンスが増えるからです。

-

研修はFrameVRのシンプルなアバターが臨場感を演出するのにベストだった件

ラテラルシンキング新入社員研修:バーチャル研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2021-11-26

すでに、オンライン会議も普及して、ネット回線やアプリ設定は慣れてきたことでしょう。 そこで、私(木村)は、もう一段階オンラインの活用を検討してもよい段階に来ていると考えます。 リアルの場で数人で会議する時は、話してほしい人の顔を向いてアイキャッチします。 温まってくるといちいち名前を呼ばなくても、誰が次に話すかキャッチボールがうまく進みます。 ところがオンライン会議は、話している人の口と音声が微妙にずれます。 積極的に話そうとするとかぶってしまうから、発言を控えるようになる。 すると、司会者がいちいち次の発言者を指名しなければなりません。 話を聞いているという印に動作を大きくしないと発言者も反応がわからない。できるだけ、大きくうなずかないと会話がスムースにつながらない。 これが積み重なると意外とストレスになります。 それだけではありません。 ZOOMに代表されるモニター画面にパネル状に顔が並ぶタイプだと、参加者がしゃべるときどこを見ていいのかわからない。 顔ではなく「目線はカメラを見る」は理解しているのです 。でも、どうしてもモニター越しに相手がいると錯覚して動いている顔を見てしまう。 すると発言者は、始終きょろきょろしているので挙動不審に見えてしまいます。 では、モニターに顔が映っていなければ解決するのか。 これも慣れが必要です。 やってみるとわかりますが、何も映っていないモニターを見ながらカメラに向かって話すのはしんどい。 何かの絵が映っていればそれでいいのかと思えば、静止画に向かって話すのも抵抗があります。 こうしたオンライン会議では、いったい何が足りないから話しにくいのか。 それは、頷いてくれたり合槌を打ってくれたりといった動き、臨場感なのです。 やっぱり話し相手が顔出ししていなければ、臨場感を得られにくい。 では、なにか動くものに向かって話せないのでしょうか。 いろいろと考慮した末にちょうど仮想空間サービスFrameVRを見つけました。 仮想空間サービスではアバターに変身して参加します。 アバターを使った会議は、参加者の動きと連動するわけではありませんが、ちょうど良い塩梅に動いたりうなずいたりしてくれます。 アバター同士は近寄ると声が大きくなり、遠ざかると声が小さくなります。 臨場感を演出するという課題の一つの解として、アバターは選択肢となったのです。

-

FrameVR(FRAME)を選ばない理由?

ラテラルシンキング新入社員研修:バーチャル研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2021-11-25

このブログを書いている私(早川)は、FrameVRを使ってたくさんの人と仮想空間の中で会話をしてきました。 仮想空間の会議に興味を持っていただき、半年以上、定期的に会議を続けている人もいれば、その逆にFrameVRをやめた人もいます。以降、仮想空間では会議を行わないようにした人も一定数います。 前回までのブログでは、主にFrameVRの特長(選ぶ理由)を書いてきましたが、”良いことしか言わない人はあまり信用できない”という私の信条(!?)に基づき、敢えて今回は「FrameVRをを選ばない(好まない)理由」について正直にお伝えします。 そもそも、仮想空間プラットフォームはもとよりオンライン会議をあまり好まない人は、それはそれとしてひとまず置きます。FrameVRに肯定的な人でも、会議の際に、数人から「違和感」を指摘されました。ご本人が「FrameVRは選ばない」と言い切った訳ではありませんが、オンライン会議の目的や用途にも絡んで「アバターの見た目」に困惑されているようすでした。 そこで、以下にFrameVRを選ばない理由を述べます。 ●選ばない理由その1 アバターだと表情がわからない。 ある業界のコンサルタントであるAさんは日頃、主に1対1でオンライン会議をしており、通常はお互いにカメラをオンにして「顔出し」しているとのことでした。相手が初対面の方であろうと良く知っている方であろうと、実際の表情の変化を確認しながら話すことに意味があるとのこと。 FrameVRのアバターは時々勝手に瞬きやウインクをしますが、話の内容や話す本人の表情(感情)がアバターに連動しているわけではありません。そのため、Aさんに対してFrameVRのカスタマイズはお勧めしませんでした。Aさんのオンライン会議は、これまで通りビデオ会議ツールを使うのが現実的だと思ったからです。 ●選ばない理由その2 アバターへの違和感。 IT企業の管理部門で働くBさんや、別のIT企業の研修事業部門で働くCさんのケース。オンライン会議の相手が顔出しを嫌がるケースが多いそうで、アバターの利用自体は賛成でした。 ただし、「見た目」には拘りがあって、カスタマイズしても自分に似ないアバターには違和感や抵抗感があるとのこと。 残念ながら、利用者に似せたアバターの作り込みは現時点のFrameVRでは未対応です。どうしても自分の見た目そっくりのアバターを作りたいなら、別の仮想空間サービスと契約するしかありません。3Dスキャナに自らが入って写真を取り、そこで生成されるアバターを読み込ませる方法を使う仮想空間サービスです。また、豊富な種類の中から自分の顔イメージに近いアバターや、自分の嗜好に合ったアニメやゲームのキャラクター的なアバターを選べる仮想空間サービスもすでにあります。ただ、お気に入りのアバターが使える代わりに仮想空間に当てはめるまでの時間や手間が増えます。それに、ゲームキャラでは流石にビジネスシーンに使いづらいでしょう。 Bさんは準備ステップを軽くしたいのと、仮想空間のカスタマイズにも興味があるとのことでした。「そもそも、なぜアバターの顔を自分に寄せたいのか?(そんなに自分好きだった?)」といったような議論をしながら、Bさんが仮想空間で表現したいことやFrameVRのカスタマイズ機能・操作方法についての情報交換を続けています。 ちなみに、Cさんはアニメ好きでゲームが趣味ということもあり、小学生の塗り絵のようなアバターしか使えないFrameVRは嗜好に合わないかもとのことでした・・・。 では、なぜ、そんなFrameVRのアバターがいいのかは次回のブログで解説します。

-

仮想空間プラットフォーム「FrameVR(FRAME)」の特徴

ラテラルシンキング新入社員研修:バーチャル研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2021-11-8

前回は、内定者フォローのためのオンライン研修「バーチャル3D空間 SDGsクエスト」の実行環境としての「FrameVR」を紹介した。選択した理由は「適切なテンプレートが用意されていること」と「空間カスタマイズの余地があること」の2点である。 詳細は < https://www.soeiken.net/News/view/soeiken/8 >。 今回は「FrameVR」とはなにかの基本情報を記したい。 FrameVRは、アメリカのIT企業Virbera社 < https://www.virbela.com > の研究チームが開発している仮想空間プラットフォームである。現在はβ版のテスト運用であり、近いうち正式リリースが予定されている。 FrameVR(正式名は「FRAME」)のホームページ < https://learn.framevr.io > には「Webブラウザーから直接、3D環境でのコミュニケーションとコラボレーションが容易になります(原文は英語)」と記されている。 稼働環境は以下のとおりである。 ・Webブラウザーとインターネット環境 → 利用者側の端末に専用アプリケーションは不要である。 ・マルチデバイス対応 → パソコン(Windows、Mac)、スマホ/タブレット(Android、iOS)、またはVRゴーグル(Oculus)が使える。 ・基本機能のみ利用ならアカウント登録不要 → URLさえ知っていればFrameVRユーザアカウントを作成しなくてもよい(デモを見せたいときは、匿名ゲストを受け入れるような使い方も可能)。 繰り返しになるが、専用アプリケーションのインストールが不要であり、かつVRゴーグルがなくても3D仮想空間上でアバターを動かせるツールは今日時点では少ない。その上、ノンプログラミングで個別の用途や目的に照らし合わせた「空間カスタマイズができる」のがFrameVRの特長なのだ。

-

入社辞退をなくす 内定者フォローのためのオンライン研修「バーチャル3D空間 SDGsクエスト」

ラテラルシンキング新入社員研修:バーチャル研修

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2021-10-25

先日プレスリリースした内定者フォローのためのオンライン研修「バーチャル3D空間 SDGsクエスト」について解説する。 プレスリリースはこちら < https://www.value-press.com/pressrelease/282277 > この研修はFrameVRという仮想空間プラットフォーム上で実施するのだが、改めて研修イメージとFrameVRの特徴について紹介したい。 先ず、仮想空間プラットフォームの価値について、プレスリリースの中で”実際に集まらなくても、一緒に走り回れる”機会が必要だと書いた。 その理由はこうだ。 コロナ禍が収束したとしても、人材育成の責務を負っている我々は、当面の間「withコロナ」を意識し続けなくてはならない。たとえば、感染対策のため会場のキャパシティを考慮しなければならない。アクリル板越しの聞き取りにくい会話を受け入れなければならない。マスクで表情がわからない相手の感情を推測しながら話さなければならない。 教育・人材育成の場においても、実際に一堂に会する集合型(オフライン型)とビデオ会議アプリを使ったリモート型(オンライン型)の実施形式の使い分けを行ってきたと思う。あくまで両者は受講者同士のコミュニケーション密度のトレードオフな関係であり、実施を諦めざるを得ない研修もあっただろう。 実施を諦めた研修とは、実際に集まらないと成立しない研修、そう、チームビルディングが代表だろう。 だが、これには、改善策がある。 新たなフロンティアである仮想空間ならば、直接に会えずともチームビルディングを実施できる。 本研修のターゲット(目的)を「内定者(フォロー)」にした。 理由は、お互いの事をよく知らないからだ。リアルな職場で働く者同士なら、相手のことをよく知っているからビデオ会議でも意思の疎通がしやすい。その一方で内定者の場合、初対面でもリアルな会場で交流するなら相手に気を使いながらどうにか声掛けできる。だが、画面越しのミーティングでは、知らない相手への最初のひと声は主催者が思っているよりも心理的ハードルが高い。ZOOMミーティングなどで司会が指名して発言を促しても、その後の会話が弾まないことを体感しているはずだ。 そこで、仮想空間内のもうひとりの自分「アバター」による交流会ならば、内定者は気軽に声をかけられるだろう。その証拠に、SNSやオンラインゲームは、アバター同士だから初対面だとしても楽しめるという理由で人気になっているのではないか。 まだサンプル数が少ないため定説とまでは言い切れないのだが、仮想空間とアバターを活用した研修は内定者(もしくは新入社員)にこそ、価値ある交流手段だと信じている。 次にSDGs クエスト研修の空間イメージを紹介しよう。 SDGs クエスト研修は、3つの仮想空間(FRAME)から構成されている。1つ目のFRAMEは研修前日までに使うもの、2つ目と3つ目は研修当日に使うものとなる。 FRAMEをイベント毎に分けたのは、それぞれの空間で果たすべきゴール(目的)が明確になるからだ。

-

読書感想。「交渉」スティーブン・R・コヴィー博士の7つの習慣

ラテラルシンキング新入社員研修:読書

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2021-9-17

読書感想。 交渉について。 スティーブン・R・コヴィー博士の著書「7つの習慣」には次のように書かれてます。 1.Win-Win 自分も勝ち、相手も勝つ 2.Win-Lose 自分が勝ち、相手は負ける 3.Lose-Win 自分が負けて、相手が勝つ 4.Lose-Lose 自分も負けて、相手も負ける 5.Win 自分が勝つ 6.Win-Win or No Deal 自分も勝ち相手も勝つ、それが無理なら取引しないことに合意する Win-Winは、お互いの利益になる結果を見つけようとする考え方 Win-Loseは 相手を負かして、私が勝つという考え方 ここまでは、理解しやすいでしょう。 Lose-Win以降を説明します。 まず、Lose-Winは、相手に勝たせて自分は負けるという考え方。 このLose-Winは、じつに厄介です。 一見すると謙虚に見えるのですが、違うのです。 コヴィー博士はLose-Winを人に受け入れられ、好かれることに自分の強みを求める。 自分の気持ちや信念をはっきりと言う勇気がなく、相手の我の強さにすぐ萎縮してしまう。 とにかく「いい人」と思われたい、他者からの評価に自分の価値を見出そうとするといいます。 これが、定着すると、あなたの学校にもいたかも知れません。 なんにでも、自分はだめですというひと。 全てに対して「あなたの勝ちです」と降参する。 こうなってしまうと交渉にもなりません。 そして、Lose-Loseは、自分も負けて、相手も負ける。 これは、相手に損害を与えるために自分が損をしてもいいという復讐心に燃える考え方です。 多くの場合、憎しみ合いは相手も倍返ししてやろうと考えるので泥沼になってしまいます。 「金持ち喧嘩せず」という格言があります。 争い事を避けているから金持ちになれるということですね。 Winの自分が勝つは、勝ち負けや目標などはどうでもよく、自分だけが勝ち続けたいという考え方です。 最後のWin Winは理想です。 しかし、コヴィー博士によれば、常にケース・バイ・ケースで上記の6つは状況により変化するといいます。 相手と交渉して勝ったとしても、良かったとは限りません。 相手がお客様の場合、むしろ負けて、最後に勝つ「損して得とれ」という言葉もあります。 逆に、お客様が使い方を誤ってお客様自身に損害が及ぶ場合は、なんとしてもお客様に勝たなければなりません。 一方で、無理難題をふっかけ、駆け引きに使おうという相手の場合はキッパリと断る勇気も必要です。 このようにケース・バイ・ケースで変化するのです。 交渉には絶対法則があり、その通りにすれば、うまく行くとしたらなんと楽なことでしょう。 コヴィー博士は言います。 「肝心なのは状況を正しく読み取って使い分けること。 Win-Loseであれ、それ以外のパラダイムであれ、一つのパラダイムをどんな状況にも当てはめてはいけない。」 まとめ 7つの習慣の本から読み取ったことを格言風にいうと。 交渉とは、論理と芸術のバランスである。