教えない研修とは

創客営業研究所としては、2015年のあたりから、教えない研修を研究していました。

教えないとは、講師が一方的に説明するのではないという意味です。

何も教えなければ混乱するだけです。

効率的に学習しても現場で必要なときに使えなければ意味がありません。

学習効果を高めるための手法を駆使して定着させ、現場で使える「知恵」を醸成する研修が創客営業研究所の願いです。

受講者が主役の研修、講師はコンテンツの読み解きや考察を提供せよ

オンライン研修でも、講師がスライドを順番に表示させながら説明するのでは、eラーニング研修と変わりません。

その点、創客営業研究所の考えるFrameVR3Dクエスト研修では講師は全面に出ません。

あくまでも主役は受講者です。

講師は必要に応じて最小限のことを教えます。

ただし、到達点は受講者に任せます。

教えないといっても、課題を投げっぱなしでは、何をしていいのかわかりません。

といって、教え過ぎは悪い例となります。

教え過ぎとは、課題やゴールを詳細に説明して手順まで細かく指定してしまうこと。

こうなると頭ではわかっているけれど、教えてもらった課題や手順は、現場とは違うから使えないと無意識に思い込みます。

そのため、現場で応用できるほどの定着はしません。

だいいち、事細かく決めて教えてしまうと、単純作業となってしまいます。

他人の仕事をなぞるだけでは、各自の工夫の余地がないので面白くありません。

例えてみれば、粘土などの材料を渡し、ヘラなど道具の使い方は教えます。

その後、講師は、創作には口出ししません。

何を作り上げるかは受講者に任せるのです。

ヘルプやアドバイスを求められれば対応します。

とはいえ、成人学習では、受講者の個性を見て勘案します。

途方に暮れているようならやりかたを教えます。

もう一息の所までに来ているなら、あえて手を出さず、もう少し自分で考えてと突き放す場合もあります。

もっとも、講師が偉そうに教えるよりも、ネットには動画やらSNSで受講者自身のレベルに合わせた都合の良いコンテンツであふれかえっています。

受講者自身が自分にあったコンテンツを自力で探して学ぶのなら、それでも構いません。

自分で調べる力が醸成されたのですから。

講師にはこうした、コンテンツの正誤や読み解き、考察、解説が求められているのです。

課題の設定はノウハウの塊

課題はある程度の幅をもたせます。何が目的かわからないというまで広すぎず、細かすぎて現場とは違いすぎと思われないほどは狭すぎず。

課題をこなしていくうちに、ああ、これ、うちの現場に使えるなと気付くレベル。

この絶妙な加減が重要なノウハウです。

この判断は受講者をひたすら観察しなければなりません。

数値化できるような性質のものでもないので、ともかく言動や仕草に注目します。

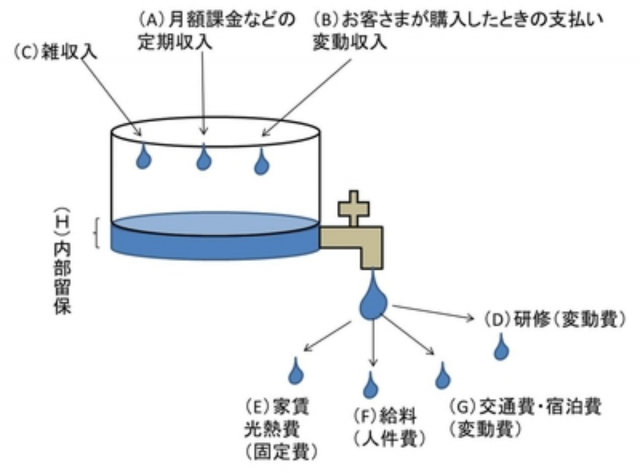

教えない研修によって現場で使える知恵を身につける 現場で使える知恵 教えない研修

創客営業研究所

【日本を発想大国にする研修会社】写真をクリックするとプロフィールが見られます

【お問い合わせ】

現場で使える知識を醸成する教えない研修について

もっと聞きたいという法人さまがありましたら、お気軽にお声がけください。

「お問い合わせページ」 < https://www.soeiken.net/Inquiries/inquiry > よりご連絡いただければ幸いです。

たくさんの問い合わせがあります。いち早くお返事をできるように問い合わせ内容の本文に「教えない研修について」とお書きください。