創客営業研究所のラテラルシンキング

テーマ

- すべて

- ラテラルシンキングとは

- ラテラルシンキング研修

- ラテラルシンキング社員研修

- ラテラルシンキング新入社員研修

-

AIを利用したディスカッション

ラテラルシンキングとは:新しい考え方

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2025-12-1

せっかくのAI(今回はGeminiを使っています)なので、3人の性格を作ってお互いディスカッションさせてみました。 プロンプト(召喚呪文?)は以下のとおりです。 1.話させたいテーマ 現在はテスト結果偏重の教育であり、極端にいえばテスト結果で将来が決まってしまう。 長期的に考えるとたかが数年の教育で将来が決まってしまうことは人生のマイナスになるのではないか。そこで非認知能力を伸ばすことに重点を置きたい。 その場合、非認知能力を身につけたかどうかという評価をどのようにするか。結果的にテスト結果偏重と同じ轍を踏まないのか。 2.3人のキャラクターのイメージ キャラA 一人称は「わし」、語尾は「じゃ。」で終わる。老師で学者、科学的論理的に語る。 キャラB 一人称は「ウチ」、語尾は「だっちゃ。」で終わる。感情的で気分屋。 キャラC 一人称は「拙者」、語尾は「ござる。」伝統にこだわる。

-

失敗と自責: 成長を促す心の哲学

ラテラルシンキングとは:新しい考え方

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2025-10-14

このブログは木村尚義が作成した文章をもとにAI(Gemini、NotebookLM)を利用して作成しています。 AIによる要約 この哲学的な論考は、失敗を成長の糧とするための心の持ちように焦点を当てています。著者は、成功を数えて自信の源とする「ポジティブ」な姿勢と、失敗ばかりに囚われる「ネガティブ」な傾向を対比し、特に失敗への向き合い方の重要性を強調しています。成長の鍵は、自分を過度に責める「自罰」ではなく、自分の行動に起因すると冷静に受け止め改善につなげる「自責」の精神にあると論じています。一方、失敗の原因を外部に押し付ける「他責」は、自己成長の機会を放棄する最も危険な考え方であると警告しており、赤ちゃんが歩くプロセスや一流選手の練習を例に、失敗から反省・修正し再挑戦する重要性を説いています。

-

落ちこぼれこそ求められる能力者

ラテラルシンキングとは:新しい考え方

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2025-10-1

このブログは木村尚義が作成した文章をもとにAI(Gemini、NotebookLM)を利用して作成しています。 以下の記事をラジオDJ風に音声コンテンツにしたのはこちら。 https://user.ultradrive.jp/ticketgate/d44ee6bb7fab113fd6c3130e385fa0b8 ユーザー登録など一切なしで無料ダウンロードできます。 AIによる要約 このテキストは、人工知能(AI)時代において、従来の価値観で「落ちこぼれ」や「不器用」と見なされてきた人々が持つ特殊な能力(落ちこぼれ能力)の重要性を論じています。筆者は、AIが膨大な問題を解決できる超高性能エンジンである一方、「何を問題とするか」という発見は人間に依存すると指摘します。従来の「優秀な」人々は、問題を器用に回避してしまうため、根本的な「不都合の存在」に気づきにくい傾向があるのに対し、「不器用な」人々はその違和感や不便さに敏感であり、AIに与えるべき適切な「問い」(プロンプト)を発掘する役割を担うとしています。したがって、この能力はAIの力を最大限に引き出すための戦略的かつ創造的な「鍵」であり、社会は彼らの「不器用さ」を未来の課題発見能力として再定義する必要があると主張しています。

-

ホウレンソウには雑談という土壌が必要

ラテラルシンキングとは:事例研究

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2025-7-8

以下の記事を生成AIによって、ラジオDJ風に音声コンテンツにしたのはこちら。 ユーザー登録など一切なしで無料ダウンロードできます。 https://user.ultradrive.jp/ticketgate/18442b2ae5feb8e2ca0336a703e5ef64 日本語の漢字が難しい様子で、読み方をかなり間違っています(笑)。 以下、本題になります。 ---------------------------------------------------------------- 新人研修の場で、社会人の心得として必ずと言っていいほど登場する言葉がある。 「ホウレンソウ」だ。言うまでもなく、「報告・連絡・相談」の頭文字を取った造語であり、組織で仕事を進める上での基本中の基本として、私たちの意識に深く刻み込まれている。 上司への進捗報告、関係者への情報連絡、そして問題に直面した際の相談。これらが滞りなく行われることで、組織は健全に機能し、リスクを回避し、生産性を向上させることができる。 誰もがその重要性を理解しているはずだ。 しかし、このホウレンソウという会社の成長に欠かせない栄養価の高い野菜を、組織という土壌で豊かに実らせるためには、一体何が必要なのだろうか。 ただ「ホウレンソウが大事だ」と唱えるだけでは、根付くどころか、種を蒔くことすらままならないケースは少なくない。 実は、その土壌を耕し、柔らかくするための、一見すると無駄な行いにも思える「雑談」こそが、不可欠な要素なのではないだろうか。 ホウレンソウを実らせるには職場雰囲気で雑談の勧めるという土壌が必要

-

国力の指針としてのGDP信仰の終焉と新しい価値尺度の模索

ラテラルシンキングとは:事例研究

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2025-6-8

以下の記事をラジオDJ風に音声コンテンツにしたのはこちら。 ユーザー登録など一切なしで無料ダウンロードできます。 https://user.ultradrive.jp/ticketgate/2696bb5d441ccdabae27d2fe3e84e02c AIが木村尚義の読み方を間違っていますが・・・。 本題はここから 国内総生産(GDP)は、ある一定期間内に国内で生産されたすべてのモノやサービスの付加価値の合計額を表す経済指標です。長らくこの数値は、国の経済的な豊かさや国力を測る主要な尺度として、絶対的な信頼を寄せられてきました。しかし、経済活動の成果を一面的な数値で示すGDPだけで、果たして現代社会の複雑な様相や、そこで暮らす人々の真の幸福度まで測りきれるのでしょうか。 GDP信仰は終焉の時に来ているのでは? GDPというレンズを通して見える世界は、もはや社会全体のごく一部しか映し出していないのかもしれません。 かつて日本は、1970年の大阪万博の成功とその後のオイルショックという未曾有の危機を乗り越え、世界から「エコノミックアニマル」とまで評されるほどの企業戦士たちが経済成長を力強く牽引しました。当時の日本企業は、ひたすら利益を追求し、それが国全体の成長エンジンとなっていた時代でした。 しかし、平成に入りバブル経済が崩壊すると、企業は利益一辺倒の姿勢から、社会全体の調和や「世間様の目」をより深く考慮するようになり、その経営姿勢にも変化が求められるようになりました。 こうしたさまざまな視点から、総合的、包括的な、新しい価値尺度を模索しなくてはならない時期に来ています。

-

ロングセラーを続けている「ずるい考え方」が増刷になりました

ラテラルシンキングとは:新しい考え方

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2025-5-30

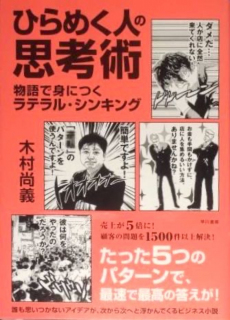

この度、ロングセラー『ずるい考え方~ラテラルシンキング入門』が、皆様のご愛顧のおかげで、堂々の34刷を達成いたしましたことを心より御礼申し上げます。 2011年の発売以来、14年という長きにわたり、多くの方々に手に取っていただき、そして2025年を迎えた今もなお売れ続けていること、関係者一同、感無量でございます。 これもひとえに、本書が提唱する「不易流行」の精神が、時代の変革期を生きる皆様の心に響き続けている証と確信しております。

-

ビジネスにおけるヒト・モノ・カネに加えたい新資源の話

ラテラルシンキングとは:事例研究

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2025-5-21

ビジネスを動かす新たな「資源」の提言 ビジネスを成功させるために不可欠な要素として、古くから「ヒト・モノ・カネ」の三要素が挙げられてきました。人材を指す「ヒト」、商品やサービスを意味する「モノ」、そして事業を動かすための「カネ」。これらが揃ってこそ、企業活動は成り立ち、成長への道が開かれるとされてきたのです。しかし、時代が移り変わり、社会が複雑化するにつれて、この三要素だけではビジネスの全体像を捉えきれないことが明らかになってきました。

-

ビュリダンのロバー選択の難しさについて

ラテラルシンキングとは:事例研究

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2024-3-7

このブログは、マイクロソフトの生成AI Copilotに文章生成を支援してもらっています。 完全に文章を任せることはできないので、最終的には人間(木村)が編集しています。 挿絵もCopirotによるAI作画です。 以下、本題の選択の難しさとビュリダンのロバ =========================== フランスの哲学者ジャン・ビュリダンは、選択の難しさをロバで例えました。 ロバはY字路の先に干し草を見つけます。 Y字路はまったく同じ長さであり、干し草もまったく同じように見える。 ロバや迷います。どちら干し草を選ぶか。 迷った挙げ句にロバは餓死してしまうのです。 そんな訳あるか!と。 ビュリダンの生きていた13世紀にはともかく、現代人なら死ぬまで迷うことはありえないと思いますよね。

-

増刷のご案内。ずるい考え方ーゼロから始めるラテラルシンキング入門

ラテラルシンキングとは:新しい考え方

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2024-2-22

私(木村)のノウハウをまとめて2011年に出版した、ラテラルシンキングの入門書籍「ずるい考え方」。 10年以上も増刷を重ね、2024年の春、ついに33刷となりました。 時代変化にも耐えたロングセラーと言ってもいいですよね。 不易流行という言葉があります。 意訳すれば、表面的な流行は変わるように見えるけれど、本質は変わらないという意味です。 ずるい考え方ーゼロから始めるラテラルシンキング入門をお読みくだされば、本質について、ご理解いただけるものと自負しております。 一度読んだ方も、役職が変わったり転職したりと、人生のステージが変わったときに再読されると違う気付きを得られるでしょう。

-

仕事を奪われる前にAIを使いこなす。生成AIを比較した結果こうなった。

ラテラルシンキングとは:事例研究

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2024-2-19

この記事は、生成AIを活用して書いています。 部分的には人間(木村)の目で調整していますが、だいたいは生成AIに文章作成を任せています。 ラテラルシンキングとしては、新しい技術が登場したとき拒否するよりも、どうやって今の仕事に当てはめるかを考えます。 新しい技術に仕事を奪われる恐怖と戦うよりは、逆に考えて慣れたほうが楽です。 学校教育などでは、暗算できないと意味がないと抵抗する先生もいますけれど、電卓が使えるのなら電卓を使ったら便利ですよね。 2008年に登場したスマホ。 高機能になって録音録画できるようになりました。 スマホの登場を受けて、創客営業研究所が提供する研修では、録音録画を自由にしました。 録音録画を禁止している研修会社が多いのですが、学習に集中してもらうには録音録画を許可して何度でも振り返えられる。 そのほうが受講者の利便性は上がると思いますよ。 創客営業研究所のラテラルシンキング研修では、隠れて録音録画されるよりは、堂々とやってもらうおうという方針です。 禁止してもやる人はやるのだから、禁止しても無意味ですよね。 さて、本題です。 今回は「生成AIに仕事を奪われるより、逆にAIを使いこなすための比較」というテーマです。 マイクロソフトの生成AI Copirot(コパイロット:旧名 Bing AI)とグーグルの生成AI Gemini(ジェミニ:旧名 Bird AI)と比較します。 Geminiは英語版なら画像生成できるのですが、今回はCopirotに画像を生成させています。 比較というテーマでゴッホ風に描いてとリクエストしました。 Windows 11をアップデートすると自動的にCpilotがインストールされます。 画面のどこかにCopilotのアイコンを見つけられるはずです。 まずは、比較のための質問をします。 両方の生成AIに「なぜ、大袋の品物は、少量よりも割安なのですか?」と質問しました。

-

ラテラルシンキングで考える。舌が肥えると幸せか?

ラテラルシンキングとは:新しい考え方

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2024-2-7

舌が肥えることについて。 飲食系のナビサイトではの評価では、料理について美味しいという人とまずいという人の両極端が載っています。 これは、なぜなのか。 思うに、舌が肥えすぎていると一般大衆が美味しいと思っている料理を不味く感じるのではないかと思いました。 何を言いたいかというと舌が肥えることは必ずしも幸せとは限らなくなるということ。 もちろん、提供する側の専門分野については十分に舌を肥やすことは必要です。 理想は、料理人は舌が肥えていて、それでいて一般大衆にも理解できる料理を提供する。 寿司屋など一品ずつ握るのであれば、目の前に座っているお客さんの好みを見定めて細かに調整できなければプロと言えないでしょう。 われわれ、研修業界も受講者のレベルに応じて細かな調整をしています。 画一的な授業を提供するのであれば、ビデオで事足ります。 講師は受講者の表情をリアルタイムで観察できるのですから、細かに調整するのです。 すくなくとも創客営業研究所の研修は、そうした微調整をしながら提供しています。 ----------------- このブログは、マイクロソフトの生成AI Copilotに文章生成を支援してもらっています。 完全に文章を任せることはできないので、ところどころ修正を加えます。 なので、最終的には人間(木村)が編集しています。 挿絵もCopirotによるAI作画です。ゴッホ風に描いてもらいました。 AIに書いてもらう舌が肥えるについて。 まず、舌が肥えると幸せの前に舌が肥えるとはどういうことか。 以下、AIによる文章。 ------------------------------------------------ 「舌が肥える」とは、様々な食べ物を経験し、その味の良し悪しが分かるようになることを指します。 これは、美味しい食べ物や料理に詳しくなること、つまりグルメや食通となることを意味します。 しかし、この表現には時としてネガティブな印象も含まれます。 例えば、味覚が優れているという意味では誉め言葉となりますが、一方で、料理に対して細かい要求をする、あるいは贅沢な料理しか口にしないといった意味合いで使われることもあります。 また、「舌が肥える」は「耳が肥える」や「目が肥える」などと同様に、経験を積んだことで良いもの・ことを見定められる力が付くという意味を持っています1。これらの表現は、それぞれ音楽や美術品などに対して使われます。 つまり、「舌が肥える」は、美味しいものをたくさん食べて、舌が大きく肉厚になってしまったというイメージを持つ言葉です。 このように、「舌が肥える」は、食事や料理に対する深い理解と評価能力を持つことを示す表現と言えます。

-

創造的発想力と共感能力: 二つの翼で未来を描く

ラテラルシンキングとは:事例研究

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2024-2-4

生成AIによる文章作成シリーズ。 今回は、違う生成AIを使用します。 創造的発想力と共感能力についてのエッセイをgooleの生成AI Bardに書いてもらいました。 改行などの読みやすさ以外は、ほぼ、手を加えていません。 Bardはイラスト生成機能はないので、adobeのfireflyを使用しました。 以下は、Bardによる文章です。 ------------------------------ 創造的発想力と共感能力は、人類の進歩を牽引する二つの力である。まるで両翼のように、互いに支え合い、未知なる領域へと導いてくれる。 創造的発想力は、固定観念にとらわれず、新たなアイデアを生み出す力である。 問題解決や革新的な発明など、様々な場面で必要不可欠な能力だ。一方、共感能力は、他者の感情や状況を理解し、共感する力である。良好な人間関係や社会の調和にとって、欠かせない要素と言えるだろう。 創造的発想力と共感能力は異なる能力か? 一見、全く異なる性質を持つように見えるこの二つの能力だが、実は密接に関係している。創造的なアイデアを生み出すためには、多様な視点や考え方を理解する共感能力が不可欠である。逆に、共感を深めるためには、相手の立場に立って考える創造的な発想力が必要となる。 例えば、小説家や映画監督といったクリエイターは、登場人物の感情や行動を深く理解し、共感することで、読者の心を揺さぶる作品を生み出すことができる。また、科学者やエンジニアは、社会のニーズや課題を正確に把握し、共感することで、人々の生活を豊かにする発明や技術開発を実現することができる。

-

生成AIに文章を書いてもらう

ラテラルシンキングとは:事例研究

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2024-1-26

生成AIに文章を書いてもらうとどうなるか。 マイクロソフトCopilotに文章を書いてもらいました。 次の文章は"なにかエッセイを書いて"と指示したもの。 時間の流れと人生 時間は、私たちが生きる上で最も貴重な資源です。それは一度使ったら取り戻すことができないもので、その価値は計り知れません。しかし、多くの人々が時間の価値を理解していないか、あるいは理解していてもそれを無視してしまっています。 時間は、私たちが何かを達成するための手段です。それは学び、成長し、新しい経験を得るための道具です。しかし、時間は無限ではありません。私たちが持っている時間は有限で、それをどのように使うかが、私たちの人生を大きく左右します。 時間を無駄にすることは、人生を無駄にすることと同じです。時間を大切にし、それを有意義なことに使うことで、私たちの人生は豊かで充実したものになります。それは新しいスキルを学ぶことも、人間関係を深めることも、自己啓発をすることも含みます。 しかし、時間を有効に使うためには、自分が何を達成したいのか、何が自分にとって重要なのかを理解することが必要です。それは自分自身と向き合い、自分の価値観を見つめ直すことを意味します。自分が何を求め、何を達成したいのかを明確にすることで、時間を有効に使うことができます。 時間は、私たちが持っている最も貴重な資源です。それを大切にし、有意義に使うことで、私たちの人生はより豊かで充実したものになります。だからこそ、私たちは時間の価値を理解し、それを大切に使うことが重要なのです。

-

創造的発想力と共感能力について

ラテラルシンキングとは:事例研究

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2024-1-25

MicrosoftのCopilotを使って、創造的発想力と共感能力について、エッセイを書いてもらいました。 イラストも「アニメ風に」と指示してAIに描いてもらいました。 以下はAIによる文章。 創造的発想力と共感能力は、人間の心の中で互いに結びついています。これらは、私たちが世界を理解し、新しいアイデアを生み出し、他人と深くつながるための重要なツールです。 創造的発想力は、新しいアイデアや解決策を生み出す能力です。これは、問題解決、芸術、科学、ビジネスなど、あらゆる分野で重要な役割を果たします。創造的な思考は、既存のパターンを超えて新しい可能性を探求することを可能にします。これは、新しい視点を開く、新しい結びつきを見つける、そして新しい解決策を見つけるための鍵です。 一方、共感能力は、他人の感情や視点を理解し、共感する能力です。これは、他人との深いつながりを築くための基礎であり、社会的な生物である私たちにとって重要なスキルです。共感能力は、他人の経験や視点を理解することで、私たちが他人とより深くつながり、より効果的にコミュニケーションを取ることを可能にします。 創造的発想力と共感能力は、互いに補完し合う関係にあります。創造的な思考は、新しい視点やアイデアを開くことで、共感能力を深めることができます。同様に、共感能力は、他人の視点を理解することで、新しいアイデアや解決策を生み出すための新しい視点を提供します。 したがって、創造的発想力と共感能力は、私たちが世界を理解し、新しいアイデアを生み出し、他人とつながるための重要なツールです。これらのスキルを育てることで、私たちはより深く、より豊かな経験を得ることができます。

-

AIは生産性向上に貢献するか

ラテラルシンキングとは:事例研究

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2024-1-22

Windows11をアップデートするとCopilot(コパイロット)というAI機能が組み込まれます。 AIによる生産性向上を実験するためMicrosoftのAI Copilotに天才と秀才の違いを書いてもらいました。 以下は、Copilotに天才と秀才の違いについて書いてもらった文章。 「天才」と「秀才」の違いは主にその能力の出所にあります。 「秀才」は、非常に優れた学問的能力を持つ人物を指す言葉で、その能力は自らの努力と行動によって得られたものです。つまり、「秀才」は後天的な能力を指します。また、「秀才」は学業について指す場合が多く、さらに努力の結果として良い成績を収めた人のことを言います。 一方、「天才」は、生まれつき備わっている、並外れて優れた能力を指します。つまり、「天才」は先天的な能力を指します。努力の結果よりも、生まれつき才能に恵まれた人のことを指すことが多いです。 また、「秀才」は論理的な能力を持っていることが多く、努力して学習し、周囲の人間より突出する能力を持っています。一方、「天才」は感覚的な発想や感覚的な表現力などが秀でていることが多いです。 さらに、「秀才」は努力と行動の結果で得た才能なので、完璧とまでは届かなくても、オールマイティな力を発揮する傾向にあります。しかし、「天才」はなんでも突出しているわけではなく、ある分野だけ特化した才能を発揮します。 これらの違いを理解することで、「天才」と「秀才」の言葉の使い方をより適切に行うことができます。

-

研修の余談で話している答え合わせ読書法

ラテラルシンキングとは:新しい考え方

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2022-4-15

【記事紹介】 雑学まで身につく「ずるい」ビジネス小説! 「よくそんな方法、思いつくね」といわれたい人、必読!小説を楽しみながら、たった5つの発想法を学ぶだけ! 誰も考えつかないアイデアが、次から次への浮かんできて、人生が変わる!

-

iPhone13mini 実機レビュー

ラテラルシンキングとは:新しい考え方

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2021-9-25

キャリアからiPhone13miniが届きました。 実機を半日ほど使ってみたのでレビューします。 なぜ、iPhone13miniがを選んだかと言うと、小さいiPhoneが欲しかったのです。 大きなスマホが主流になるつつあるのに、逆に小さなスマホ市場に目をつける。 ラテラルシンキングの逆転の思考というところですね。 安くなっているiPhone12miniではないのかというと、センサーシフト光学手ブレ補正がついていたからです。 ユーチューバーを目指すわけではありませんけれど、ビデオ配信環境が安くなってきているのでビデオ撮りが増えそうだなぁと思ったのです。 これだけスマホが小さいと、ビデオ撮影するときには手ブレ防止にジンバルというカメラスタビライザーが必要です。 iPhone12miniにジンバルを買い足すより、一台で済ませられるし、メモリも増量されているから、かえって安いということですね。 ファーストインプレッションとしては、片手ですべての画面に手が届く。 両手を使わずに使える。 これですよ。 この操作性を求めていたのです。

-

ロジカルシンキングが行き着いたマニュアル至上主義の弊害

ラテラルシンキングとは:新しい考え方

創客営業研究所

創客営業研究所の記事

東京都中央区銀座6-6-1

2021-8-5

マニュアル至上主義の弊害をお話する前に、そもそも論の話をしましょう。 交通ルールを例に取りましょう。 そもそも、車が一台も通っていない誰もいない歩道なら、信号無視してもいいんじゃない? ということです。 信号ってそもそも、どういう目的であるのかを考えれば良いのです。 交通ルールを守るため? ……じゃないです。 ルールを守るのは、事故を起こさないためです。