これからのヒューマンスキル研修は、バーチャル研修も選択肢に入る

2019年の新型コロナ流行により、たくさんの会社が予定された研修を延期されたことでしょう。

当初は早く終息すると思われましたが2021年にも状況は変わらず。

そのため研修をオンラインに移行した会社も増えました。

その後、感染対策も進み騒動もようやく終息が見えてきました。

今後の予測としては元の研修スタイルに戻るかといえば、当社、創客営業研究所の予想では、そうはならないと考えています。

今後も、オンライン研修はなくなりません。

そうはいっても、当社のヒアリングではオンライン研修を継続したいという会社と、オンラインは懲り懲りという会社の2つに分かれています。

オンラインを継続したいという会社は、対面型研修と同じような学習効果を得られながらも、会場を探して予約する手間や参加者の交通費、宿泊場所の確保などの手間もかからないから。

一方、オンライン研修は懲り懲りの会社は、効果を上げられなかったという理由です。

受講者からは、何をやっているのかわからない、モチベーションが続かないというクレームが多かったそうです。

では、なぜ、継続と取りやめと2通りに分かれたのでしょうか。

ひとことで言えば、研修の性質による違いを考慮せずに、そのままオンライン研修にしたためです。

話しやすいように勝手に定義させていただくと、研修の種類には「従来型」と「課題型」の2通りあります。

●従来型研修

従来型とは内容を覚えることが重要なもの。

答えが明確に定義されていて記憶することが目的で、達成した成果を受講後テストで確かめます。

用語を覚えたり手順を覚えたりといった研修が従来型です。

このようなベストプラクティス(最適な方法)が確立されている研修は従来のeラーニングやオンラインでも十分に効果を挙げられます。

こうした研修は短期間で習得して即実践するものです。

従来型はeラーニングやオンライン研修によく当てはまるのです。

●課題型研修

課題型研修は、答えがない…というより、いくつもの答えを導き出す研修です。

即実践というものよりも、長期に渡って効果を発揮し続ける研修です。

例を上げると、即戦力を求める専門学校と、将来の成果を期待する大学の違いによく似ています。

課題型研修の代表は、チームビルディングやリーダーシップといったヒューマンスキル系研修です。

課題型研修は講師が一方的に喋ってそれで終わりとか、映像を見て後からディスカッションするというものでもありません。

これらの研修は、侃々諤々(かんかんがくがく)のディスカッションを通じて、グループメンバーの性格や考え方の違いを把握する経験を養います。

これらの経験を通して、自分で考えて自分であるいは仲間を募ってチームで解決する能力を獲得します。

課題型は、講師の力量に左右されることが多くて、経験の浅い講師ではオンライン研修の効果が出にくいのです。

このオンライン研修になりにくい課題型をどうやってオンライン化するか。

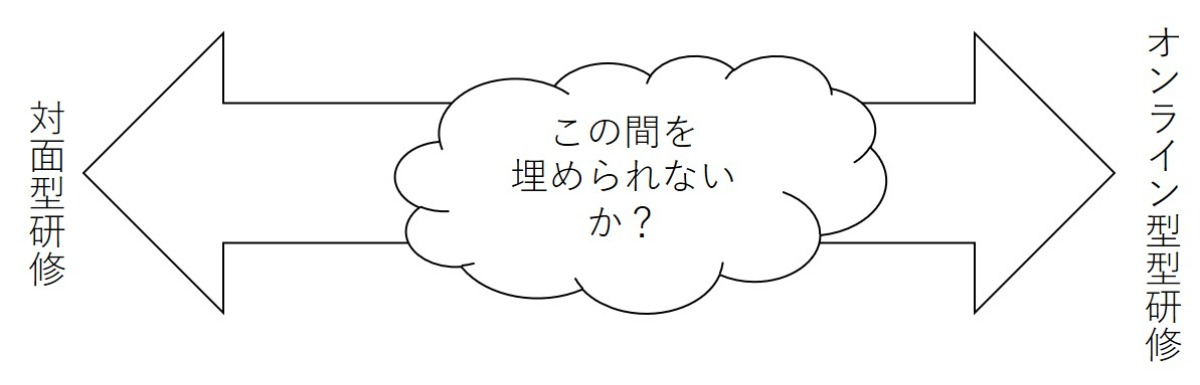

対面とまでいかないまでも、リアルとオンラインの間を埋められる研修はつくれないのだろうか。

これが、われわれ研修会社の課題であり挑戦となりました。

いろいろと考えた仮説の一つが、バーチャル研修です。

この課題から、仮説の実証として、バーチャル空間を自由に歩き回る3D空間クエスト研修を考案しました。

自由に歩き回れるバーチャル空間に注目

バーチャル研修はオンライン研修と同じじゃないの? と勘違いされている方もいらゃっしゃるでしょうから、念のために申し上げます。

まず、オンライン研修でも2通りあります。

ZOOMを代表とした講師と受講者がタイル状に並んで、研修資料を画面で共有するスタイル。

もう一方は、3Dのバーチャル空間を自由に歩き回るバーチャル型です。

バーチャル研修とは、タイル状に並ぶライブ配信の研修とは違います。

バーチャル型は、3D空間を移動しながら各々がリアルタイムにコミュニケーションできる参加型の研修なのです。

美術館で絵画を鑑賞しながら意見交換し合う感覚がバーチャル研修です。

バーチャル空間には、研修のテーマに合わせた図解や映像といったコンテンツが壁に貼ってあります。

受講者同士が、同じコンテンツを見てリアルタイムにコミュニケーションしながら散策します。

これが、参加型とうたっている所以(ゆえん)です。

もちろん、会話に夢中になってコンテンツに気が付かず通り過ぎてしまっても自由に戻れます。

バーチャル研修の意外な効果

なんだ、たんにバーチャル空間を歩き回るだけか。と思われるかもしれません。

しかし、意外な結果が出たのです。

何度かテストランを繰り返した結果、リアルに集合する対面型研修とかなり近いことが分かりました。

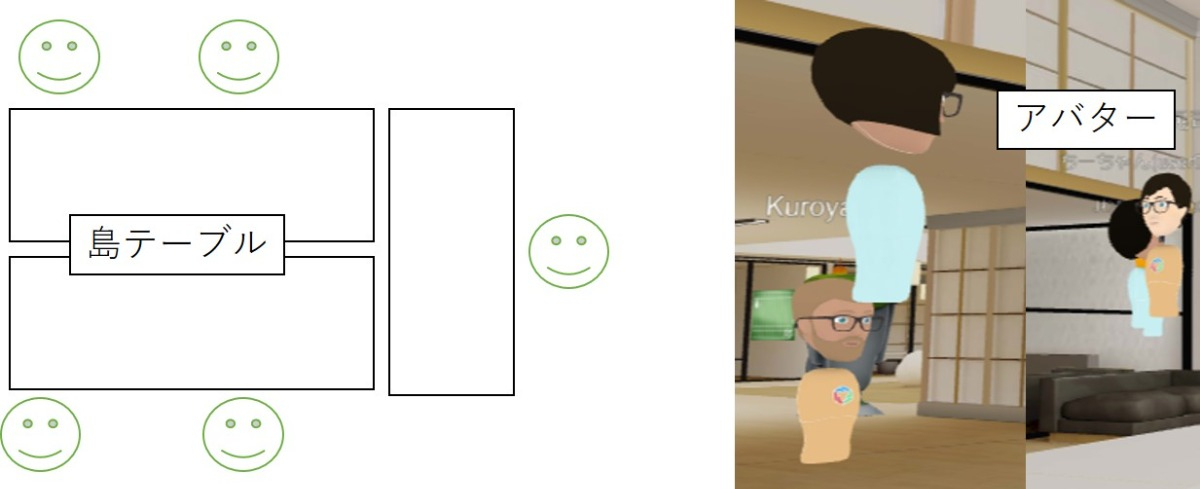

バーチャル空間では、5人程度で一組になり散策します。

対面型研修でいうところの島テーブルだと思ってください。

この島テーブルのメンバーでバーチャル空間を一緒に歩き回ります。

グループから離れると声が小さくなりますし、別のグループが近くにいるとその声も聞こえます。

これがいいのです。

個別ディスカッションのため、ブレイクアウトルームをつくると別のグループの声が聞こえません。

ブレイクアウトルームは、一つのテーマに集中できる利点もある反面、煮詰まった際にブレイクスルーが起きにくい。

バーチャル空間での他のグループの会話は、聞くでもなく耳に入ると気付きのきっかけとなるのです。

また、グループで移動しながらもホワイトボード機能やチャット機能を活用できるのでライブ感覚はもちろんのこと、チャットは記録できますから見直しに最適です。

美術館を歩きながらメモを取ったり、共有ホワイトボードに書き込みながらディスカッションはできないですよね。

この点はバーチャル研修ならではのオンライン研修の新しい活用法です。

もちろん、チャットやホワイトボードは保存しておくことができるので、後からそれらを見つつ意見交換することも可能になります。

リアルタイムでは見逃していたところも再確認できるのです。

バーチャル研修のメリットとデメリット

●メリット

メンバーは全員がアバターに変身し、オフィスと違うバーチャル空間で冒険をします。

上司や部下、あるいは肩書から離れて参加するので本音のディスカッションができます。

音声だけなので電話会議のように聞き分けが大変だと心配する方もいらっしゃるでしょう。

実際には、喋ってることを個別のアバターが知らせますから容易に識別できるのです。

参加者同士はアバターを通すことで距離が縮まったといいます。

あまり表情が出ない人、笑わない人は恐く感じられるものです。

当の本人は不本意でしょうけれど、オンラインの画面越しでも恐い人は恐いものに見えるのです。

外見で左右されるのは損です。

その点、背の高い低い、太っている痩せているはアバターには存在しません。

アバターを使えばどんなに恐い人でも、可愛くなりますし、引っ込み思案の人も平等になります。

対面では、話しにくいことでも相手はアバターなので気軽に話せます。

対面式の研修は、発言する人が偏ってしまったり、積極的というより、ちょっと恐く感じる人の発言に左右されてしまったりということが起きます。

そこは、チャットなら誰かが発言している最中でも意見を述べられるわけで、平等に意見を拾いあげられます。

そのため、対面型よりもバーチャル研修に没頭できたという感想は、当社の研修に限ることなく多くのバーチャル研修でも聞いています。

●デメリット

没頭することの表裏一体になりますが、3D空間酔いがデメリットです。

バーチャル研修は、目で揺れる映像を見ているのに対して、操作している人間は椅子に座ったままです。

目の情報は動いているはずなのに現実には静止しているので脳が混乱します。

これが乗り物酔いの症状を起こします。

そのため、最低でも5分に一回は移動をやめて参加者同士でディスカッションの時間を取っています。

バーチャル研修成功のツボ

最後に成功のツボをお話します。

最初にテーマとストーリーラインを決めます。

このテーマとストーリーラインがバーチャル研修成功のツボとなります。

●テーマとは

何を目的とするか、方向性を決めます。

従来型研修では基準を設定します。研修が終わると、テスト受験です。これとこれができたら達成というテスト問題をあらかじめ用意します。テスト問題がもれないように注意を払います。

一方、バーチャル研修は課題型です。何を見ても構いません。

基準を達成したとしても、終わりではありません。

自分で課題を見つけて進み続けます。

その方向性が会社の方針と合致するように調整します。

●ストーリーラインとは

バーチャル空間を自由に歩き回れるといっても、いきなり放り出されては途方に暮れてしまいます。

そこで、受講者が何を考えて何を達成するかという過程をあらかじめシミュレーションするのです。

このストーリーラインが良く練られていると、受講者はストレスなく参加できます。

自分の考えで自由に動き回ったという達成感も大きくなります。

実証として、入社前の内定者フォローのための「バーチャル3D空間SDGsクエスト研修」を提供しています。

あなた自身の目で、効果をご確認ください。

バリュープレスの記事です。

https://www.value-press.com/pressrelease/282277

バーチャル3D空間研修に興味を持たれた方は、ご連絡ください。

カスタマイズはもちろんのこと、共同で研修開発をいたします。

バーチャル研修はオンライン研修と対面研修の間を埋めるもの オンライン研修 バーチャル研修

創客営業研究所

【日本を発想大国にする研修会社】写真をクリックするとプロフィールが見られます

まとめ

●バーチャル研修は、対面型のリアル研修とオンライン研修を埋めるもの。

●オンライン研修のタイル状に並ぶ研修は、一方的に教えてテストで効果を測定をする研修に最適。

●チームビルディング研修やリーダーシップ研修などなどディスカッションを重視した研修にバーチャル研修は適している。

●バーチャル研修は3D空間を散策しながらディスカッションする。

●話している人に近づくと声が大きくなり、離れると声が小さくなるから対面型研修に近い感覚を得られる。

●創客営業研究所では実証として、入社前の内定者フォローのための「バーチャル3D空間SDGsクエスト研修」を提供している。

●創客営業研究所のバーチャル研修はカスタマイズや共同開発が可能。